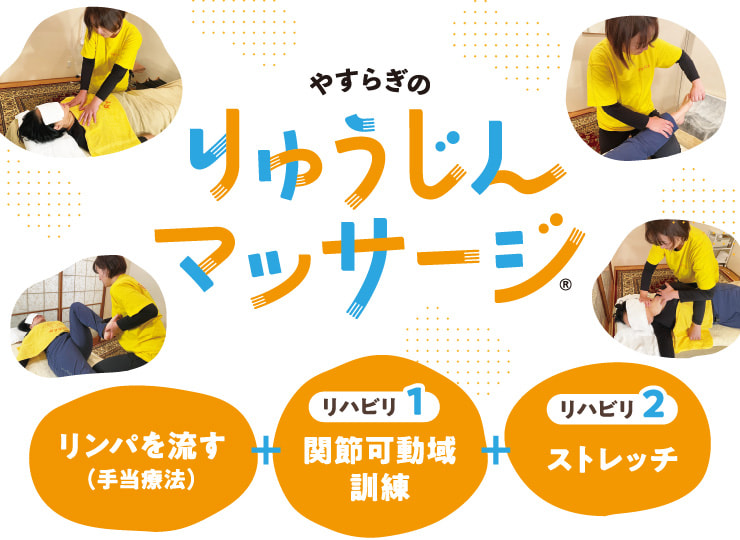

りゅうじん訪問看護ステーションでは、一般的な訪問看護・リパビリテーションのほか、弊社オリジナルの「りゅうじんマッサージ®」を通して、利用者さまとのコミュニケーションをはかり、より信頼関係のある訪問看護を心がけています。

-

-

- 足腰強化運動

-

- 椅子を使うスクワット

- 椅子に座ったまま膝を伸ばす

- 靴下を脱ぐ(靴下を脱ぐだけでも運動になる)

- 足の指のストレッチ

- 足の指の運動

- 下肢のストレッチ

- 肩関節運動

- 首のストレッチ

- 二の腕のストレッチ

などを行います。

-

- 肩関節周囲炎(五十肩)のリハビリ

-

肩関節に炎症があるときは安静、炎症がおさまればリハビリを開始します。肩関節のリンパを流し、ストレッチ、関節可動域訓練を進めていきます。

ご自分でもできるようにメニューをお教えします。

-

- 股関節・膝や癌などの術後のリハビリ

-

手術をするとリンパがつまりやすくなります。

乳がん、リンパ覚醒、股関節の周囲、腰部の周囲、膝関節など、術式や症状に合わせて、最初はやさしく、慣れてくればしっかりリンパを流し、リハビリさせていただきます。

-

- 外反母趾・膝関節症・腰痛の予防

-

歩き方の改善、運動メニュー作り、運動を身体に覚えさせる運動療法を繰り返し行うことで関節の不調を起こしにくくします。左右のゆがみが年齢とともに増強していく方が多く、ゆがみが起こらない生活の指導をしていきます。

骨の位置を正しい位置に治すことが目標ですが、整体等で急激にゆがみを改善しても元の位置に戻りやすいです。

リンパを流し、生活を改善し、徐々に骨の位置を戻すことが一番の外反母趾・膝関節症・腰痛の予防になります。

-

- 退院時の準備

-

ご自宅に帰る時に、必要物品やマンパワー(ケアマネ、ヘルパー、医師)をそろえ調整します。

病院に伺い、ソーシャルワーカー(MSW)や看護師と連携し、スムーズにご自宅や施設へ帰れるようお手伝いをします。

-

- リハビリテーション

-

リハビリテーション=専門スタッフによる機能回復訓練ととらえることが多いです。 リハビリテーションには広い意味があります。 re(再び戻す)habilis(適した、ふさわしい)から成り立っています。

当社のリハビリテーションは、リンパを流す、関節可動域訓練、ストレッチをNS・PT・OTが施術すること、そして歩行訓練、立ち上がり訓練、椅子を使ったスクワットや動作訓練、神経再教育、呼吸訓練、嚥下訓練、認知行動療法などさまざまなものがあります。

その方の病状や症状に合わせて、利用者さん、家族さん、ケアマネジャー、医師との連携をしながら回復へと導きます。

-

- ストマケア

-

手術後、専門ナースやドクターからストマ交換等の指導を受けて退院することになりますが、退院後、さまざまな不具合を訴えられる方が少なくありません。訪問看護師がストマ交換のお手伝いや異常の早期発見をいたします。また、ストマの方は血流が良くない方が多いため、ストマケアと合わせて、りゅうじんマッサージ®を受けていただくこともできます。

-

- 褥瘡(じょくそう)のケア

-

褥瘡は血流不全によりできるやっかいなケガのようなものです。もともと血液循環が悪いため、できてしまうと治りにくいです。しかし、ケガなので治ります。適切な処置、血液循環の改善、栄養の見直しのほか、医療機関と連携をはかりながら良い方向へ導けるようお手伝いします。

-

- 精神的療法

-

体調が悪くなると精神的にも安定しなくなります。原因は自己否定、症状の進行による心配、治ったと聞いているけど体力が回復しない、などがあります。解決できることは解決し、即に解決できないことは長期的な目標を設定してもらえるよう関わります。心の中はご本人が治療していってくださる以外の方法がありません。時間を作って関わることでそれに気づいていただきます。また、訪問看護を受けながら関わってもらうことで気づく機会が増えます。

-

- バルンカテーテルの管理

-

尿閉(尿が出ない)や体調不良が続き、排尿トラブルが起こると、バルンカテーテルを留置する処置を受けることがありますが、その場合、2週間〜1カ月に1度の交換が必要になります。

バルンカテーテルの管理と合わせて、夜間や休日の対応などをご家族に指導させていただきます。

-

- 認知症の療法

-

様々なことを忘れたり、掃除や片付けができなかったり、攻撃的になって人を批判したり、どこかに行ってしまい警察に保護されたり、いろんな症状がありますが、ご本人も苦しんでおられることが多いです。老化によるものや、不安からくるものもありますが、安心して過ごせる場所を周囲が作っていくことで改善されることが多くあります。病気の進行具合や、これまでの生活歴からご本人が快く感じるポイントを探りながら関わることで、症状が改善されることを目指します。ご家族には、認知症の方への関わり方を知っていただき、不安が解消されるよう支援します。

-

- 小児ケア

-

当ステーションには、小児看護を経験しているナースが多数在籍しています。お母さんやお父さんに寄り添い、子供さんとの安定した生活を作っていけるようお手伝いしています。気管カニューレや胃ろうや点滴を受けている子供さんも在宅におられます。

-

- 注射、点滴の援助

-

定期的に脱水や肺炎をおこす方は、あらかじめ指示がでている場合もありますが、必要な方には、医師の指示を受けて施術いたします。

-

- 栄養指導管理・胃ろう

-

中心静脈栄養ポートを入れておられる方もいます。ポートの場合は、使用しなくても月1、2回のフラッシュを必要とします。また、手術の状況や食事がとれないなどの理由で1日中栄養管理を必要とした場合、1日1回のボトル交換や週2回のルート交換のお手伝いができます。状態観察も合わせて行い、入院時の相談などをさせていただきます。

-

- 入浴・食事・排泄の介助指導

-

ヘルパーさんやご家族が介護している場合でも訪問看護師が入る事で新しい発見があります。より良く介護をお手伝いします。血流を良くする、免疫力をあげる、ご本人・ご家族・関係者をほめて励ます。それも訪問看護師の仕事です。

-

- 精神疾患、難病、障害の看護

-

ご自宅で長期にわたり、治療のお手伝いをします。訪問ケアは、訪問看護師がご自宅に伺い、ごく短時間でお話ができます。だから無理なく、続けていただけます。悪化の要因を症状がおちついているうちに、ご本人やご家族と相談し悪化せずご自宅でお過ごしいただくようお手伝いします。

-

- 肺炎予防

-

誤えん性肺炎をおこしやすい方、食事がムセやすい、胃ろうをしている、また脳梗塞などを患い、話ができない、あまり話をしないという方は、日頃の生活から肺炎を予防していきます。口のまわり、耳のまわり、顎のリンパをしっかり流し、言語訓練もします。ムセをおこした時の対処方法と誤えんをおこした場合の改善をご指導いたします。時々、食事(特に胃ろう)を中止した方がいい場合がありますが、それも状態をみながらお伝えします。

-

- 言語訓練

-

高次脳機能障害や廃用性症候群難病の方々に言語訓練もおこなっています。一度、脳の一部を損傷してしまうと、再還流を促す必要があります。ただ、生活上ではむずかしいことは効果を表しにくいので、音楽療法やほめ療法でリラックスしてもらい、スタッフと一緒に言葉を出す訓練をしてもらいます。口、耳、顎のまわりのリンパを、鎖骨周囲のリンパの出口に向かってしっかり流します。(続けることで自然に言葉が出やすくなります)

-

- ターミナルケア

-

人間の“死”というものは誰にでも訪れますが、未知の世界だけに不安が多いものです。ご自宅で最期を迎えるという目標で医師と連携をはかり支えていきます。心穏やかに最期を迎えていただければ、場所がどこでも皆さん満足されます。